见证实录 以生命名义致敬

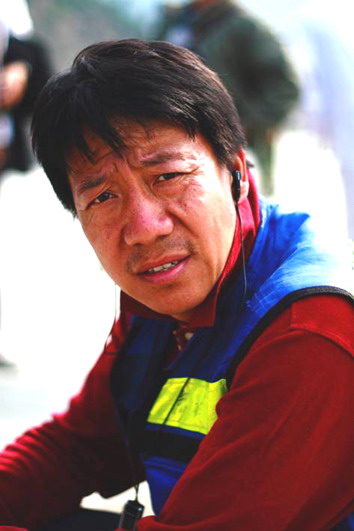

彭书崚教授,中山大学附属第二医院麻醉科主任,广东省医师协会麻醉医师分会会长,广东省第一支抗震救灾前线医疗队中山大学分队副队长,也是最早进入震中汶川映秀镇的白衣战士之一。刚刚从映秀镇回到广州的他拒绝我们称呼他为“勇士”,他眼中还有困惑和遗憾,这个在震中第一线坚守了13天的人,仍然坚持认为自己做得还不够多,不够好……

“如果我是一棵茁壮成长的榆木,那么我要感谢培育我的这片热土……” ——彭书崚

2008年5月13日,震后第二天,广东省决定组织医疗队立刻赶赴震中汶川,“救人如救火”,消息在上午11点传达到中大附属二院麻醉科,计划下午三点出发。作为麻醉科主任,彭书崚把麻醉科同事的实际情况周到地逐一考虑以后,左右权衡,最后决定自己出发。

彭书崚用一番诚挚的语言说服了与他“争执”着出行的科室副主任李珏;又一次次拒绝了麻醉科的同事林道炜医生想要替他前往灾区的要求。彭书崚的身先士卒增强了科室的凝聚力和前进的动力。后来的第二批、第三批医疗队报名,科里同事都踊跃报名,自愿前往;麻醉科已经退休的老教授得知情况后,也都纷纷自动请缨要求回来科里帮忙,尽一份心力。

因出发时间临时调整,彭书崚才有时间回家收拾行李并跟家人告别。太太匡莉副教授得知消息后没有说话,只是默默地帮彭书崚收拾行李。彭书崚明白太太心里的矛盾和为难。现在家里有三个老人,儿子今年6月就要高考,作为一个父亲、丈夫、儿子三位一体的角色,他对这个家庭有责任。在映秀镇最艰难的日子里,彭书崚反复地想到自己的家庭。但他想,儿子已经成年,假设我有什么意外,他能够得到比较正面的影响,而太太是个勇敢的人,她有勇气开始重新生活。

在从映秀镇回到广州后第三天,彭书崚如期进行了博士答辩。他在致谢中动情地说:“如果我是一棵茁壮成长的榆木,那么我要感谢培育我的这片热土。”

生命与苦和累相比是另一个层次。

——彭书崚

5月13日晚11点,广东省第一支医疗队从广州白云机场出发。

去映秀中途路不通车,医疗队员们如同战士一样负重步行急行军。14号下午5点中山大学医疗队的队员们赶到紫坪铺水库时,由于天气、环境和管制等各种原因,冲锋舟不能开船。做为中大医疗队的队副,彭书崚和队长李平短暂协商以后,当机立断,决定当晚在大坝露营,明天一早再“抢占”冲锋舟进入映秀镇。这渡口周围山势陡峭,余震不断,不断有山石滚落。但大家都很配合——这就是“博爱,笃行”的中大医疗队!这一刻,他们不止是医生,他们也是抢救我们骨肉同胞的战士!

15日早晨6点,全队人员赶到渡口,“抢上”了冲锋舟。医疗队在途中的铝厂渡口遇到了大量逃出的灾民。有病人就有医生。他们立即就地展开医疗工作。渡口的乡民含泪向医疗队员们致谢。之后,医疗队再次出发了,每个人都要负重三四十公斤,除了两天的食物外都是必要的医疗物资。刚刚下过雨的路面异常泥泞,一边是悬崖峭壁,一边是滚滚岷江,中间还有多处塌方必须绕行。只有一个朴素的想法支撑着大家——“中大医疗队是一个整体,我们要尽快赶到灾区去!”

直线四五公里的路程走了3个多小时。中大医疗队到达映秀镇,来不及喘一口气,惨烈的现场震惊了每一个人:整个映秀镇一片断壁残垣;有些尸体也没有人顾得上管;逃难的乡民都很惊恐……他们要立刻工作,有太多的医疗工作需要立即展开。

中大医疗队把队伍分成两部分,一部分配合救援人员随时待命;一部分出去巡诊,他们的目标是不遗漏任何一个病人;他们的足迹走遍了映秀镇的每个角落。“灾难我们不能帮他们承担,苦难我们可以帮他们承受,病痛我们要帮他们减轻。哪里有病人,医生就要去到哪里。”

在那里,除了医疗工作的繁重和艰辛,食宿等基本生活也是问题。受灾的乡民们用他们的方式褒奖这些千里迢迢赶来帮助他们的勇士。中大医疗队队员们和乡民一起住在用几块木条加几块油布搭起来的临时的“家”;和乡民们一起去废墟里刨有用的东西,去十几里外的地方取山泉;他们把老乡送来的腊肉又送回给老乡,老乡则杀掉了一起逃生出来的猪款待医疗队员们……

彭书崚着力巡诊,在那些流动的不安的人群中,他希望可以努力再努力地减轻他们的病痛,他总是觉得自己能够做的实在是太少了。在他心中,那些武警、消防、战士们才是真的勇士。正如他所说:”生命与苦和累相比是另一个层次!”

灾难面前,没有小道理,只有大道理,就是“大爱”! ——彭书崚

17号,广东省医疗队接上级任务要派遣18名医疗队员徒步前往耿达乡。从映秀镇前往耿达乡的路上塌方重重,危险无比。一位直率的老乡说:“现在要徒步前往耿达,简直是‘找死’!”

中山大学附属一院的余振华医生首先出声报名了,而后是中山大学附属三院的宋炎成医生,而后是彭书崚。半夜,附属一院的林世清医生要求替换彭书崚,彭书崚致谢后又拒绝了;接着,来自同一医院的唐勇医生也来找彭书崚,他说,彭书崚是科主任、麻醉科的学术带头人,为了医院的利益,应该由他替换彭书崚。“也许,面对生死抉择,我们曾有过犹豫,但责任感却使我们能勇敢地直面死亡!”

大爱无言

在此次抗震救灾中山大学医疗队中,队副彭书崚是全队年龄最大的队员,也是职称最高的一个。他觉得自己有责任和义务关心和照顾队员。在前往映秀途中,有队员有情绪波动,他乐观地和队长李平一起给大家鼓劲;初到映秀镇时,中大医疗队与其他医疗队沟通少,他就号召全队队员承担更多的事务。彭书崚还和队长李平一起开展了“厨房外交”。他放下教授的身份,不巡诊的时候就去厨房烧火,跟其他医疗队的医生沟通。他说,“我们都是自愿来的,更应该互助互爱”。十几天的艰辛历程,队员们结下了“战友”般的情谊。

5月27日,彭书崚和中山大学医疗队的部分同事按照广东省卫生厅的安排,准备离开奋战了13天的映秀镇。但彭书崚心中还有遗憾,他觉得这次的任务只是基本完成了,因为离结束还很远,还有那么多被病痛和流离失所折磨的悲哀的眼神……

一位老乡来送行,他的眼神灼热而哀伤,他只轻轻地说了一句“谢谢!”对彭书崚来说,或许,这一句话已经足够。

()